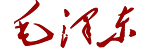

【李又然】 脑子里总有毛主席

特设专栏2025.05.163690

从没见过心力这么集中的人

1938年元旦后一天,到延安住第一招待所。在外面,被认为赤色分子,到家里,受最高的待遇,心中十分不安,更急于上前方;或者,先在延安工作一个时候再说。于是决定找毛主席。先去一封信,要求谈一次话。立即得到一封亲笔回信:“可以一谈”。时间要我和他的秘书李六如联系。去之前,两三个夜睡不着,竭力压缩见面时要谈的话,最后只剩十来句。

去信之前,已经听过毛主席一次讲话。以为是激昂慷慨的,却原来是个书生,非常文静,而且十分有风趣,时常插句笑话,使听的人更轻松。那是一次动员文化人去前方的讲话,末了一句说:“也不是谁都去,我就不去。”台下哄堂大笑。

更早,陕北公学行一个纪念会,我站在门外一条长桌的前面,毛主席从屋里出来,见我站在那里,走到我面前,两手撑在长桌上,正要说话的时候,何思敬教授走来,远远就喊道:“毛主席,李白的‘抽刀断水水更流,举杯浇愁愁更愁’,是不是辩证法的?"毛主席没有回答。“进去吧”,对我说,“吃饭去。”

在餐桌上,毛主席给大家斟酒,夹菜,分馒头;自己只吃一点点菜,只喝一点点酒。不是不能多喝,怕喝多了人会困倦,不能回去工作。——毛主席总工作到深夜。

最早,边区政府待文化人,毛主席立在大门旁边迎接。周扬介绍:“这是李又然同志。”主席握手,如此亲切,所以决定找他去。

宴会将要开始的时候,聂弩提议:“请毛主席讲话!”主席缓缓站起来:“同志们请吧,没有什么好吃的!"说了坐下。——这样的时候,主席如果非讲话不可,决不多讲一句话。

我进去的时候,主席坐在藤椅上,很庄严。看我有点紧张,立即从藤椅上缩下些,坐得低一些,露出笑容。我刚坐下,有位秘书同志进来说:“洛甫同志打电话来,请你去开会。”洛甫同志就是张闻天,当时的总书记。我立即站起,准备就走。可是主席却亲切地、缓缓地说:“和同志谈话,不去了!”“我这么重要么?"我心里说,“因为和同志谈话,连中央的会都不去开了?"就算只是普通的会吧,也是中央的会呀!我很感动,于是坐在主席身旁,说:“毛主席·….…"我刚开始,喊了一声,只是声音有点激动,可是主席,立即把全部心力集中起来,这时候好象只有坐在他身旁的一个我,听我讲话是唯一重要的事了。于是我兴奋地讲下去,本来不预备讲的话也讲了,本来不想讲的话也讲了,本来没有想到的话也讲了·….…·倘若毛主席有一点点分心,或者向窗外看一下、听一下。我会立即停下来不再讲下去,但是主席始终全神贯注·…·我从来没有看见过一个人心力能一下子这么集中,又一直集中下去的人,这是惊人的!终于我发现已经足足讲了两个钟头了,于是说:“毛主席,我讲得太多了,该走了!”这时候,毛主席说:“你两个问题,一个上前方,一个工作。前方什么时候都可以去,还是先在延安工作吧。”于是我进了边区政府的文化协会,主席叫丁玲介绍的。后来“文抗”成立,我就转入“文抗”——“中华全国文艺界抗敌协会安分会”。

回到招待所,还是久久不能平静,感到舒畅极了。只是,总觉得太浪费主席的时间了,感到过意不去。

以后,与主席面对面单独长时间谈话还有五六次。

除了头一两次而外,每次去,不用到传达室说一下,传达室的同志老远就喊道:“请上来,请上来,在里头,在里头!”

严厉申斥官僚主义者

何思敬教授的儿子在保安养育院,因为奔跑,摔了一交,膝盖上有一点点跌破。孩子病了。保育院不照顾他。几个小同学,用门板抬他到几十里外的医院。半路里滑下来,摔在地下。医生看了一下,说:“没有什么,抬回去!”于是几十里地抬回来。保育院还是不照顾他!过几天,孩子天折!小小的棺材都已运回延安,凄清地放在路旁,保育院告诉孩子天折的信还没有到!何教授久久地低着头坐在一只矮凳上,写了一首诗,痛哭儿子的天折。何师母呢?眼泪干了,只会“瞎、瞎”大声地干号,几乎疯了!我万分气愤,立即写信给毛主席。立即得到回信,要我先慰问何思敬教授夫妇,说他马上就会找他们。第二天,毛主席特地起早,找他们去,劝解他们,安慰他们,整整一天。刚好艾青在那里,说毛主席非常忧虑,右手食指在左手掌心上不断划着划着,走来走去,背越来越弓。我们边区,国民党反动派封锁我们,我们没有治败血症的特效药。那做父亲的说:“打盐水针可以救急。”“呵!”毛主席的背立刻挺直,“盐我们有的是!”他们不想吃饭,毛主席劝他们为了更小的孩子,勉强吃一点。

第二天,毛主席把保育院院长和那个医生找来,严厉地申斥他们,开除了他们的党籍,因为他们是官僚主义者,以孩子的生命为儿戏,随它天折,是严重的罪犯。

那孩子叫伯仁。“‘我虽不杀伯仁’,”林老说,“‘伯仁由我而死’!”虽只引用一句古文,也可见我们的老一辈的革命家,把不是自已的责任也都引到自己身上来。

我们保护心脏,不使它受伤,永远健康,为什么?我们赞美好的,不得已而惩罚犯罪的,为什么?都是为了孩子——子孙后代。

主席总在关心人

陕甘宁边区开第一次文代大会,一天,请王明讲话。他表扬鲁艺音乐系,把音乐系的教员一个个都提了,独独漏掉向隅,也是音乐系教员。刚好好多中央同志都在,音乐系的学员们也都在旁听。这是一个荣誉问题,提了不算什么,漏掉是耻辱。趁休息的机会,向隅跑到一个暗角落里,低头坐着,无地自容,也半死了!他的妻子唐咏梅紧跟在他背后,流着泪。好多同志也都跟过去围着他,想安慰他,但是能说什么呢?能说王明错吗?只能心里同情着。

第二天,请毛主席讲话。他一点也不知道头天发生这么一件事,但是当他引用“一人向隅,举座不欢"这句成语之后,立即就问:“我们的向隅同志来了没有?"还离开讲桌,走到台沿,俯下身来,手搭凉棚,向全会场前后左右仔细寻找。大家齐声说:“来了!来了!"有人还大声高喊:“就在这里!就在这里!”主席这才宽慰地走回讲桌,继续讲下去。

主席思虑的问题是多的,要解决的问题是多的,他不可能总在念着某一个人。但是一到必要的时候,他立即想起即使还不熟悉的人来。当时毛主席还不熟悉向隅。这是一个优秀的救亡青年,并没有人向毛主席介绍过。主席只听报幕的女孩子说是向隅,听过他手风琴独奏,留下了印象。而因为一句成语,就立即想起他来,象一个老朋友,多年不见,总在心里念着似的。

这样,主席纠正了一个疏忽,医治了一对心受创伤的夫妻,使大家多么快乐啊!这是偶然的。但分析到最后,又是必然的。必然通过偶然表现出来。像干燥的地面冒出水来,因为地下深处本来有水。主席记忆力特别强,联想力又特别丰富而迅速,这些都是事实。但是最根本的原因是,主席总在关心人!

谢老觉哉在一篇随笔中,偶然无意识地、完全无心地提起一点点生活难这样的意思,读的人都疏忽,因为只轻轻一笔带过,毛主席一发觉,立刻去照顾!

没有透露什么,一点也没有提起生活的呢?也深深关切。一天,写信来,说:“又然同志你身体不好,生活又苦,有什么事,我替你办……."我回信都没有写。怎样写呢?说毛主席,谢谢你么?这是普通的客套。说我要这要那?革命是给不是拿。但在心里,一直感动着感激着。真是难忘呀!

一位年轻战士,住在医院里,渴望死之前能见一次毛主席就好了。毛主席一知道,立即推开工作,骑马远远去看他,竭力安慰他,要他安心养伤,会好的。这位战士,是带着毛主席的安慰而死的。

“鸡不要杀”

有人讲课完全照他的文章讲,这文章早已发表,听讲的人也早已读过。那又何苦还要讲呢?众多听讲的人还不如去下棋、钓鱼、看闲书好呢!可能针对这讲法,一天,毛主席温和地说:“教书,讲义上写得多的少讲,写得少的多讲。”他自己讲话总恰到好处,该长就长,该短就短,该不讲的什么都不讲,该重复的重复,而每次重复,总有新的意境、新的讲法·…不是简单的重复。在“文艺座谈会”上作结论,一讲就是几个钟头,越讲越有神采。

有一次散会的时候,白朗提议:“请毛主席讲时事!"毛主席只简短地讲了几句:“鸡不要杀,会还是开,搬到山沟沟里也去开。这就是时事!”那时胡宗南要进攻边区,毛主席早已说过雷声大、雨点小。有的孩子的母亲养鸡下蛋喂孩子吃,这时却杀鸡,所以毛主席说:“鸡不要杀。”——敌人总不违反毛主席的心意:“一切行动听指挥”。·

“要去鼓励鼓励!”

有人问主席,看过的戏为什么还去看。

“哪里这样喜欢看戏!同志们辛辛苦苦演出,要去鼓励鼓励!”

每有晚会,主席总先到,坐在木头上,吸着烟,沉思着什么。——毛主席总是在沉思的。

有一次,戏散了,人走完了,毛主席还留在那里。装汽灯的同志从梯子上往下说:“同志请你把汽灯接一下!”一看是毛主席。他也许又因为思索着什么,忘记回去了;或者因为见还有同志留着,就也留着。

洗星海问:“毛主席,《黄河大合唱》怎样?”

“百听不厌!”

在很长很长的时间里,我脑子里不管想什么总有毛主席!给我的印象实在太深太深了!

李又然简介

李又然 (1906~1984)

李又然又名家齐,观海卫镇人。1906年4月16日生。1926年秋在上海南洋高商英文专修班读书,后入上海群治大学法律系学习。1928年赴法国留学,就读于巴黎大学,参加法国共产党,属中国支部,开始从事革命活动。

李又然在法国求学的巴黎大学文科哲学系,是由法国著名作家罗曼·罗兰执教的。李又然对罗曼·罗兰十分仰慕,常读他的作品,并得到过他的帮助,于是把自己的名字改作罗曼·则兰。同时,李又然还为中共在巴黎和柏林出版的机关刊物《赤光》秘密撰稿。回国后积极参加革命的文化活动,从事世界语运动,以犀利的笔触揭露国民党统治下的黑暗社会,从此登上文坛。

1932年,李又然回国,8月受聘为宋庆龄的秘书。1933年9月,“世界反战大同盟”代表团副团长、法国著名作家保尔·瓦扬-古久里来上海,李又然经宋庆龄推荐,任古久里的翻译。1935年,经江丰介绍,加入中共领导的“反帝大同盟”。翌年11月,“七君子”事件发生,他冒着生命危险积极营救,险遭特务暗害。

1938年,李又然几经辗转到了延安。曾任中共中央军委编译处编译,后兼任延安女子大学、延安大学教员,常聆听毛泽东主席的教诲。在毛泽东和陈云的直接关怀下,于1941年1月重新入党。1942年参加了著名的延安 。1946年2月后,经组织分配赴东北解放区从事教学和文艺的领导工作,历任合江省立联合中学副校长、哈尔滨大学文艺学院院长及吉林省吉北联中校长等职。

新中国成立前夕,李又然主持筹建吉林省文联,先后担任《文艺》周刊、《文艺月刊》主编,《长流文库》丛书编委。1949年,东北人民出版社出版了他的散文集《国际家书》。1955年,作家出版社又出版了《伟大的安慰者》。他的散文感情充沛、慷慨激昂,又富于哲理,如《吉普车》,脍炙人口,传诵一时。

新中国成立后,李又然一度在中央新闻总署国际新闻局从事翻译工作,1950年调到文化部中央大学研究所,从事世界文学的研究工作。1959年被错划为“文艺界的大 ”。以后20多年中,历经坎坷,经受种种磨难。在此期间先后在涿鹿师范、怀来师范当教员,在商务印书馆从事、图书资料工作。

1979年1月,李又然平反昭雪后重新握笔在《人民日报》、《诗刊》、《新文学史料》等报刊上发表诗文,并抱病出席了全国第四次文代会。

1984年,李又然在病床上编订了《李又然文集》。但是,书刚从印刷厂出来,他却离开了人世。终年79岁。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐